人体特性文献データベース|1. 人体寸法文献-解説

用語解説

人体寸法

伝統的な手計測による、特定の姿勢で計測された、人体各部の寸法。

得られたデータが比較可能であるよう、計測項目の定義、計測点の定義、計測姿勢、着衣、使用する計測器具が標準化されている。

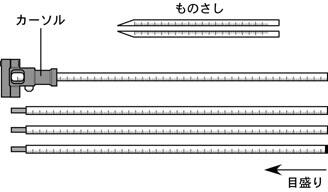

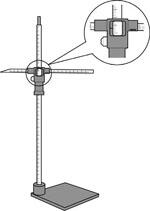

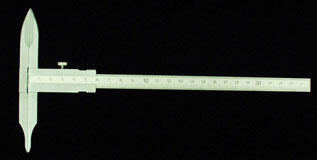

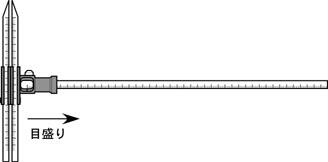

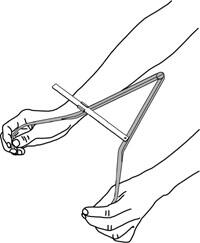

計測器具

伝統的な手計測では以下の計測器を用いる。どれも人体寸法計測専用で、1mmきざみで目盛りが打ってある。通常、mm単位で目盛りを読み取る。

アントロポメータ

滑動計

桿状計

触角計

巻尺

計測姿勢

正立位:両足のかかとをそろえ、背筋を自然にのばし、肩の力を抜いて上肢を自然に下垂し、前方を向き、耳眼面を水平にする。

耳眼面:左右の耳珠点(耳珠の上のつけね)と左の眼窩点(眼窩下縁のうち最も下方の点)からなる面。これを水平にするのが、基本姿勢である。

座位:水平で固い座面に、ひざの裏が座面につくよう、深く腰かける。背筋をのばし、肩の力を抜く。前方を向き、耳眼面を水平にする。足底を支持する場合は、膝と足首の関節がほぼ90度になるよう、足底支持面の高さを調節する。

計測点

計測点の多くは、骨の特徴的な部位の特定の点として定義されているため、名称や定義には解剖学用語が多く使われる。調査によっては、独自の計測点を定義して使用しているものもあるし、必ずしも世界的に統一がとれているわけでもないので、注意が必要である。

参考文献:

- Martin, R. and R. Knussmann, 1988: Anthropologie. Band I. Gustav Fischer, Stuttgart. (ドイツ語)

- 保志宏、1989:生体の線計測法。てらぺいあ。

- 生命工学工業技術研究所編、1994:設計のための人体寸法計測マニュアル。日本出版サービス。

- JIS Z 8500 人間工学ー設計のための基本人体測定項目、2002。日本規格協会。 -> Webpage

- ISO 7250-1:2017 Basic human body measurements for technological design -- Part 1: Body measurement definitions and landmarks -> Webpage

人体寸法データの信頼性

人体寸法データの信頼性

人体寸法データの信頼性には、

(1)サンプリングの片寄り:被験者集団が想定した母集団を代表している

(2)計測技術:計測値が、計測された人体を正しく表している

(3)異常データの除去:入力されたデータにミスなどによる異常値がふくまれていない

という3つの側面がある。(1)については、目標集団を定めたうえでランダムサンプリングをするのが望ましいが、現実にはあまり行われない。目標集団が日本人全体である場合は、調査結果のうち身長と体重について、日本全国を代表するような政府による統計量と比較して、同等とみなせるかどうかを確認することが多い。(2)については計測者の訓練の項を、(3)についてはデータの編集の項を参照されたい。

計測者の訓練

同じ被験者を計測しても、計測者により計測値が異なることが多い(計測者間誤差)。この最大の要因は、計測点の決定方法が計測者によって異なることによる。大規模な調査で、地域ごとに異なる計測チームが計測を担当した場合、計測者間誤差が地域差として表面化することもある。

このような事態を避けるため、訓練による計測法の統一が不可欠である。これを避けるために、少人数から成る計測チームが、すべての計測を行う方式がとられることもある。たとえば、米国のCAESARプロジェクト(1998-2000)では、この方式がとられた。

同じ計測者が同じ被験者を計測した場合も、計測値が異なることがある(計測者内誤差)。計測者内誤差を小さくするためには、経験をつみ、計測技術を向上させるのが唯一の方法である。長期にわたる調査では、計測期間中のぬきうちの再現性テストを行い計測者間誤差、計測者内誤差をモニタリングすることもある。

人体寸法の計測精度

人体寸法は、真値がわかっているわけではない。したがって、どの程度信頼できるかを評価するためには、再現性に関する評価指標を用いる。ある計測者の計測技術を評価するために、その計測者が計測した寸法の再現性を用いるのである。具体的には、technical error of measurement (TEM)や、mean absolute difference (MAD) が用いられる。ある計測者がn人の被験者を2回ずつ計測したときの、2回の寸法の差をdi (i=1,2,...,n)とするとき、評価指標は以下の式で表される。どちらも、同じ計測者が同じ被験者を2回測った時、だいたいどの程度2つの値が違うかを示している。2回の計測値の差は、95%の確率で、1.96xTEMの範囲にはいることになる。

TEM=√{Σ(di2/2n)}

MAD=Σ│di│/n

2回の寸法の違いをもたらす最も大きな原因は、計測点を決定する際の誤差である。計測点の決定のしかたもふくめた計測者内計測誤差を検証する手順は、以下のようなものである(Kouchi et al., 1996より)。

- 12名の青年男性被験者の計測点の位置に鉛筆状アイライナーで印をつける

- 寸法を計測する。

- アイライナーでつけた印を完全におとす

- 30分の休憩後、計測点の位置に再び鉛筆状アイライナーで印をつける

- 再度寸法を計測する

- 計測精度の評価量TEMとMADを計算する。

主要な人体寸法について、熟練者が以下の手順で2回の計測をしたときのTEMとMADはこちら(Excelファイル)

データ編集

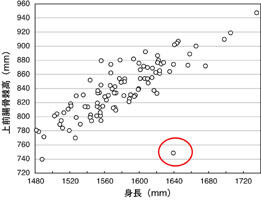

入力された手計測寸法データには、必ず異常データが混じっている。計測器の読み違い、言い違い、聞き違い、書き違い、記入場所の間違い、入力ミスなど、様々な原因が考えられる。異常データがまじったままだと信頼できない統計量が得られるので、入力ミスをチェックするだけでなく、異常データを取り除く作業を行う。これがデータの編集である。平均値±3標準偏差を超えるデータを取り除く方法が簡単であるが、この方法は分布の端にいる人を削除してしまうだけでなく、異常データを必ずしもうまくとり除くことができない。最も信頼ができる方法は、散布図を目で確認する方法である。この方法により、ある項目(以下、項目1)の異常データをとり除く手順は、以下のとおりである:

- その項目と相関がとくに高い項目を選ぶ(以下、項目2)。

- 項目1と項目2を用いて、全被験者の散布図をかく。

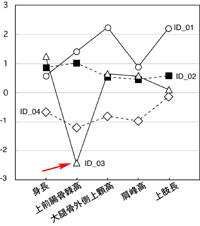

- 散布図を見て、明かなはずれ値をみつける。このはずれ値は、項目1が異常であるためはずれているのか、項目2が異常であるためはずれているのか、わからない。

- 項目1、項目2と相関が高い項目を複数選ぶ(以下、項目3~項目n)。

- 項目1~項目nにつき、はずれ値となった個体の寸法を正規化する(平均値をひき、標準偏差で割る)。

- 正規化された項目1~項目nの値を比べる。項目1と項目2のうち、全体の値からかけ離れている方が異常値である。

身長と最大身長の違い

身長 ... 被験者が正立位(用語解説の「計測姿勢」の項を参照)をとった状態で、アントロポメータを被験者の前方に立てて測った身長。

最大身長 ... 被験者がスタジオメータ(保健室にある身長計のこと)の垂直な柱に背筋を押し当て、背筋をのばした状態で測った身長。アントロポメータで測った身長よりも1-2cm高いことが多い。

| 身長 | 最大身長 |

|

|

Copyright 2001-2003, Digital Human Laboratory, AIST.

Copyright 2001-2003, Digital Human Laboratory, AIST.