日本人の顔にフィットしたメガネフレーム

デジタルヒューマン研究センターでは、メガネフレームの形態的適合性を向上させることを目的に、シャルマングループ・(株)ホリカワとの共同研究により、日本人成人男性56名の顔面3次元形態の個人差を分析しました。 この結果、従来のメガネフレームのサイズ分類が、現実の顔面形態の個人差に必ずしも適合していなかったことがわかりました。 (株)ホリカワは、顔を4つのタイプに分類し、各タイプごとに形態適合性を考慮したメガネフレームを設計しました。 このフレームは、顔の3次元形態を考慮して設計されているだけでなく、従来の顔の側面から締め付けるようなフィット感とは異なり、耳のうしろまで包み込むような新フィット感を提案しています。 このフレームは、2001年7月から、シャルマングループ・(株)シャルマンによりシニアを対象として「co-co-chi」というブランドで販売されています。

研究の背景

従来のメガネフレームも、サイズ展開はされていました。 しかし、メガネフレーム開発のために利用できる顔の形状データが少なかったため、寸法を基本にして設計されており、サイズ分類も寸法に基づいていました。 また、メガネフレームを個人の顔にフィットさせるところは小売店での調整に依存していたため、調節しやすいが狂いやすいめがねが主流でした。 耳や鼻が痛くなるなどの苦情や、かけ心地のよいメガネを求める声も多く、調節をあまりしなくても、最初からフィット性の高いメガネフレームが期待されていました。

顔の立体的な形状の個人差

顔の3次元形状について、どのような特徴に大きな個人差があるか、わかっていませんでした。 そこで、日本人成人男性ボランティア56名について、顔の3次元形状を分析することにしました。

計測

メガネフレームの設計のためには、お面のような顔の前方部分だけでなく、耳の後ろがわの形状まで必要です。 このような部位を計測できる装置がなかったため、ボランティア56名について、顔面(眉間より上方3cmから鼻の下まで)の形状を石膏型取りしました。 石膏型をとる前に29の解剖学的特徴点の位置に水性ペンでマークをつけておくことにより、特徴点の位置に印のついた石膏模型を取りました。

顔のデジタルモデル

これら特徴点の位置を基準にして、211点から構成される顔面のデジタルモデルを作りました。 このモデルでは、すべての被験者の顔が211点のデータ点で構成されており、それぞれのデータ点は上記の解剖学的特徴点に基づいて定義されています。

散布図の計算

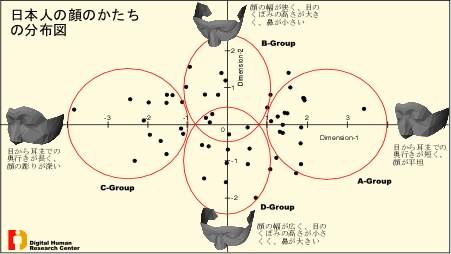

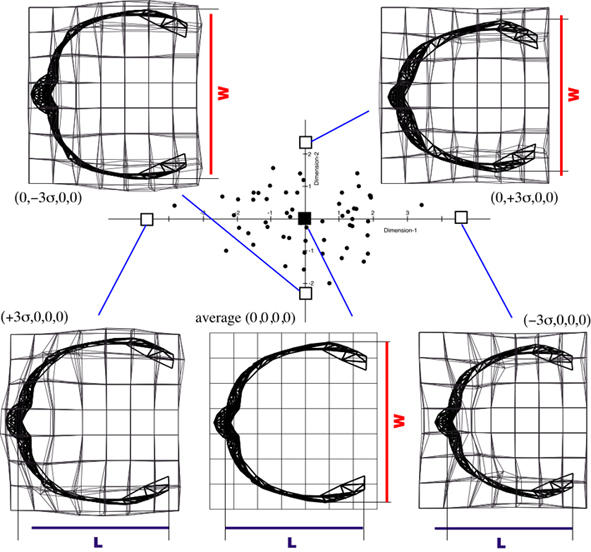

このモデルを使って2つの個体の間の形態間の距離を定義します。 56名のすべての組み合わせについて距離を計算して、距離行列を作ります。 この距離行列を多次元尺度法で分析することにより、個人差の大きい変異軸と、その軸に対する各個人の得点を計算することができます。 ここでは、4つの変異軸で日本人男性の顔形態の個人差の約90%を説明することができました。

4つの軸は互いに無相関で、第1軸が最も多くの情報をもち、第2軸が2番目に多くの情報を持つ、というように抽出されます。 第3、第4の軸はメガネフレームの設計には直接関係しないような個人差を表しているので、第1軸、第2軸を使って顔の3次元形態の散布図を描きました。 この2つの軸で、ばらつき全体の約80%を説明しています。 また、各軸の得点は正規分布をしています。

この散布図上に、第1軸と第2軸の解釈を簡単にするため、それぞれの軸上で、分布の端にいる仮想形状を図示してあります。 第1軸は顔のサイズ因子ですが、主として顔の奥行きに関係しています。 第2軸は顔の幅因子ですが、それだけでなく、顔のうつ向き具合にも関係しています。 このような変異軸は、従来の寸法に基づいた分析では現れない形状特徴です。

顔のタイプ分類とタイプ別メガネフレーム

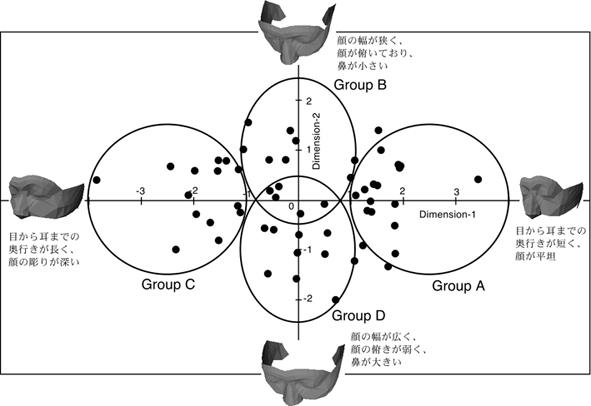

(株)ホリカワでは、できるだけ少数のタイプでできるだけ広い範囲をカバーすることをめざし、4つのタイプで個体差の大部分をカバーすることができると考えました。 (株)ホリカワは、できるだけ少数のタイプでできるだけ広い範囲をカバーすることをめざし、4つのタイプで個体差の大部分をカバーすることができると考え、散布図に基づいて56名を4つのグループに分けました。

次に、産業技術総合研究所デジタルヒューマン研究センターで開発した技術を用いて、各グループの平均形状を算出しました。 瞳孔間距離の小さい順に、タイプA(小顔)、タイプB(幅狭顔)、タイプC(大顔)、タイプD(幅広顔)となります。 (株)ホリカワでは、顔の側面から締め付けるのではなく耳の後ろまで包み込むような新しいフィット感を提案し、各グループの平均形態に対して1つずつ、4タイプのメガネフレームを設計しました。

適合性の評価

新しいコンセプトに基づいて設計されたメガネフレームのフィット性について、産業技術総合研究所デジタルヒューマン研究センターにおいて評価実験を行いました。 具体的には、「締め付け力が弱いにもかかわらずずれない」という新しく提案したフィット感が、実現されているか、消費者に受け入れられるか、を官能検査と物理量計測(フレームの締め付け力と、頭を振った時のフレームのずれ量)で評価したものです。

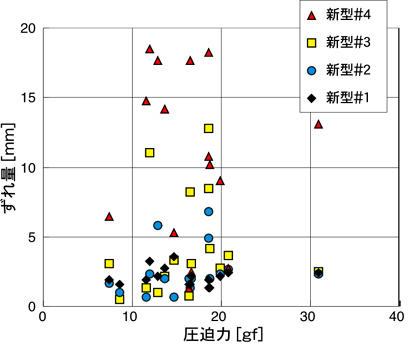

評価実験には、38名の日本人男性ボランティアが参加しました。 散布図上の位置を、実際に3次元形状を測らなくても、比較的簡便に計測することができる寸法から推定する式を求め、各参加者がどのタイプに入るかを調べます。 推定された散布図上の位置から、4つのフレームのうち、どのフレームが最も適合するかを決め、これを1番フレームとします。 2番目に適合度が高いと考えられるフレームを2番フレームとします。 最も適合しないはずのフレームが4番フレームです。 参加者ごとに顔の形は違いますから、A~Dのどれが1番フレームになるかは、人によって違います。 4つの新フレームの他に、外見と重量がそっくりな既存のフレームを用意し、全部で5つのフレームをかけ比べてもらいました。

図は、Bタイプ(幅狭タイプ)のグループの、物理量計測の結果です。 横軸がフレームの締め付け力、縦軸が頭を振ったときのフレームのずれ量です。 右の下の方にあるデータは締め付け力が強いためにずれないものです。 この図には入っていませんが、既存フレームはこのようなフレームです。 左の上の方にあるデータは締め付け力が弱く、ずれてしまったものです。 ◆で表されている1番フレームは、締め付け力が弱いにもかかわらず、ずれないことがわかります。 官能評価の結果も、1番フレームが最もよい、というものでした。 顔の幅が大きい参加者で、従来の眼鏡に慣れた人には「ずれそうで心もとない」と感じられるものの、頭をふったときのずれ量は既存フレームに勝るとも劣らないことを確認しました。

文献

- 持丸正明, 河内まき子: 適合メガネフレーム開発を目的とした3次元顔形状分類, バイオメカニズム学会 (Eds):バイオメカニズム16, 東京大学出版会 (東京), pp.87-99, 2002

- M. Kouchi, M. Mochimaru: Analysis of 3D Human Face Forms and Spectacle Frames Based on Average Forms, Digital Human Modeling Conference 2002, pp.69-89, 2002

- M. Mochimaru, M. Kouchi: Proper Sizing of Spectacle Frames based on 3D Digital Faces, XVth Triennial Congress International Ergonomics Association (IEA2003), 2003

お問い合わせ

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 人工知能研究センター デジタルヒューマン研究チーム

〒135-0064 東京都江東区青海2-3-26 産業技術総合研究所臨海副都心センター 本館3階

電話:03-3599-8201 FAX:03-5500-5233

公開データ・研究内容に関するお問い合わせ:dhrc-liaison-ml*aist.go.jp(*を@に変更して送信下さい。)

Copyright 2001-2003, Digital Human Laboratory, AIST.

Copyright 2001-2003, Digital Human Laboratory, AIST.